農水省の最新データを分析。 最近、スーパーで「米が高い」と感じている人が急増中。

その原因の一端が、政府が放出する「備蓄米」の価格上昇にあります。

農水省が2025年4月に公表した調査では、卸売業者による中抜き7,594円が明らかに。

本記事では、この問題の全体像を農林水産省のデータに基づいて解説します。

卸売業者による「中抜き7,594円」の実態

想定以上の流通経費|中抜き

農林水産省が2025年4月に公表した調査によれば、備蓄米を流通させる際に発生する卸売業者の経費が、想定を大きく上回る実態が明らかになりました。調査によると、卸売業者の経費は通常、60kgあたり2,206円〜4,689円の範囲内が妥当とされています。これは過去のコスト構造調査に基づく平均的な水準です。

しかし今回、実際に報告された経費は7,594円/60kg。これは通常値の1.6〜3倍にも達しており、適正価格を大きく逸脱していることがわかります。

この数字は、政府が「備蓄米を安定価格で供給する」という理念に真っ向から反するものであり、流通過程での不透明な価格形成に疑念を抱かざるを得ません。

なぜ価格が跳ね上がるのか?|中抜きの方法

問題の本質は、「なぜこれほどまでに卸段階で価格が跳ね上がるのか」にあります。

卸売業者側が挙げる可能性のあるコスト要因としては、以下のようなものが考えられます。

- 物流費(倉庫から小売業者までの運搬費)

- 保管費用(備蓄米を一定期間ストックする際の冷蔵・設備維持費)

- 精米加工に伴う委託費や人件費

しかし、これらのコストを積み上げても、7,500円超という金額にまで跳ね上がるのは極めて不自然です。実際に流通現場からも「ここまでの経費はかからないはず」という声が多数上がっており、「経費」という名目の過剰利潤の上乗せが疑われています。

これは、事実上の「中抜き」とも言える構造であり、本来安価に供給されるべき備蓄米の価格を押し上げる大きな要因となっています。

農水省が公表した備蓄米の流通実績(3/17~4/27)

主な流通ルートと数量

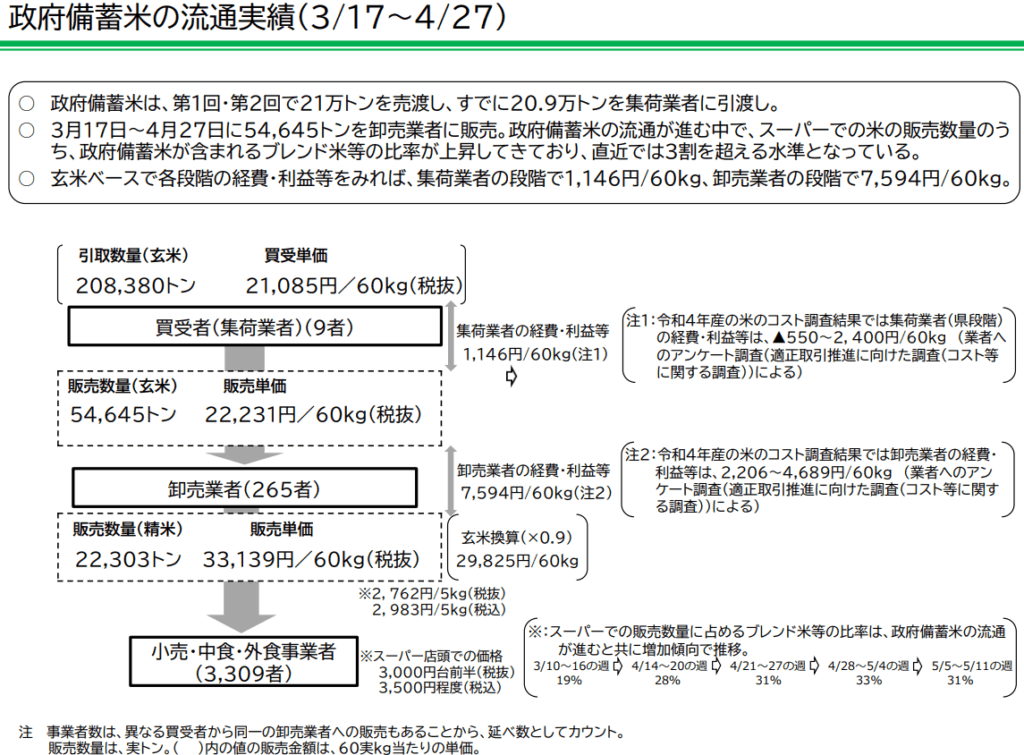

農林水産省が公開した2025年3月17日から4月27日までの備蓄米流通実績によると、備蓄米は以下のような経路で流通しています。

- 政府 → 集荷業者(9社):208,380トン、買受単価21,085円(税抜/60kg)

- 集荷業者 → 卸売業者(265社):54,645トン、販売単価22,231円(税抜/60kg)

- 卸売業者 → 小売・中食・外食業者(3,309者):22,303トン(精米)、販売単価33,139円(税抜/60kg)

各段階の経費・利益(60kgあたり)

政府が提示したデータに基づくと、流通段階での経費・利益は以下の通りです。

- 集荷業者の経費・利益:1,146円

- これは令和4年度の政府調査でも許容範囲内とされており、比較的妥当な水準です。

- 卸売業者の経費・利益:7,594円

- 先述の通り、通常値(2,206〜4,689円)と比べて明らかに高額であり、問題視されています。

- 小売価格の目安(精米換算):3,000〜3,500円(5kgあたり、税込)

- これは実際のスーパーの販売価格と一致しており、消費者が「米が高くなった」と感じる原因となっています。

こうしたデータが明らかになったことで、政府は価格の適正化と透明化を急ぐ必要に迫られています。

一般消費者への影響──なぜ米がここまで高い?

スーパーでの店頭価格と原価の乖離

備蓄米が流通するにもかかわらず、店頭での米価は安くなるどころか、むしろ高止まりしています。

政府発表のデータをもとに換算すると、精米5kgあたりの価格は約2,983〜3,500円。これは、一般的なブランド米や高級米と同水準、もしくはそれ以上の価格帯です。

本来、備蓄米は「安価で安定的な供給」が目的であり、一般家庭の家計を支える役割を担うはずです。しかし、現実には流通過程でのコスト上乗せによって、そのメリットが失われています。

ブレンド米の増加と流通の歪み

農水省の調査によると、スーパーで販売されているブレンド米のうち政府備蓄米が占める割合は、直近で3割を超える水準に達しています。

一見すると、備蓄米の流通が進んでいるようにも見えますが、問題はその価格構造です。流通経費の異常な上昇により、「安価で供給されるはずの備蓄米」が結果的に市場価格を押し上げる要因となっているのです。

つまり、備蓄米が“価格を下げるため”ではなく、“価格を支える材料”として使われているという、本来の趣旨とは逆の現象が生じているといえます。

農水省が発表した「直売優先枠」とは?

対応策の概要

こうした状況を受けて、農水省は**「卸売業者を通さずに備蓄米を販売する」**という新たな仕組みを導入する方針を打ち出しました。

この制度では、集荷業者から直接、公共機関や福祉施設などへ優先的に供給するルートを確保し、価格の適正化と流通の透明化を図るとしています。

また、地域の学校給食や介護施設など、価格への影響が大きい現場に対して、安価での供給を優先する意図もあるとみられます。

問題の本質は“流通の不透明さ”

この新制度は、単なる販路変更ではなく、卸売業界の既得権益に切り込む施策として注目されています。

従来の流通モデルでは、卸業者が価格形成の主導権を握ってきました。その中で、明確な根拠のない経費上乗せが可能となり、価格が不当に釣り上がる温床ともなっていました。

今回の「直売優先枠」は、それを是正する第一歩とも言える措置です。今後、どのように運用され、どれほどの効果が出るのか──農水省の対応とその成果に注視する必要があります。

備蓄米の制度と流通の基本(背景解説)

食料安全保障としての備蓄米制度

備蓄米は、政府が食料安全保障の観点から一定量を備蓄している制度です。主な目的は、以下の3つに集約されます。

- 自然災害や異常気象による不作への備え

- 食料価格の急激な変動への対応

- 国際情勢の不安定化による輸入リスクの回避

これにより、国民生活の安定を守るとともに、国内農業の基盤強化にも貢献しています。

なぜ市場に出回るのか?

備蓄米は、長期間保管するわけではなく、一定の備蓄年限(5年間など)を過ぎる前に入れ替えのため市場に放出されます。これを「売渡(うりわたし)」と呼び、比較的安価な価格で集荷業者や卸業者へと販売されます。

その建前は、安定価格で民間市場に供給するというものであり、消費者にも還元されるべき米となるはずでした。

【まとめ】

備蓄米は、本来“安定価格での供給”を目的とする制度の象徴でした。しかし、実態としては、流通過程における卸売業者の中抜きによって価格構造がゆがみ、国民がその恩恵を受けにくい状態になっています。

今回の農水省の調査と対策は、こうした構造にメスを入れる第一歩として注目されます。今後は、

- 透明な流通経路の整備

- 価格の見える化

- 消費者の情報リテラシー向上

が重要な鍵となります。

私たち消費者も、目の前の値札だけでなく、その背後にある流通の仕組みやコスト構造を知ることで、より賢い選択ができるようになるでしょう。